2025年(令和7年)4月から貨物軽自動車運送事業者における安全対策が強化されました。

その背景には、軽貨物自動車の活用が拡大し、事故件数や重大事故が増加していることがあります。

国土交通省によると、平成28年から令和5年にかけて、事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は、約4割増加しているそうです。

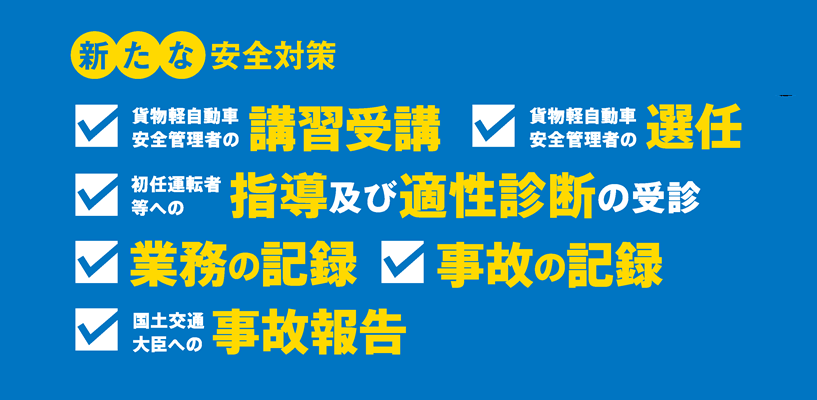

軽貨物運送業における新たな安全対策の概要

軽貨物運送業における新たな安全対策は、以下の6項目です。

- 貨物軽自動車安全管理者の講習受講

- 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出

- 特定の運転者への指導・監督及び適性診断の受診

- 業務記録の作成・保存

- 事故記録の作成・保存

- 国土交通大臣への事故報告

貨物軽自動車運送事業者は、一人で事業を行なっている場合でも例外なく安全対策を実施する必要があります。

1. 貨物軽自動車安全管理者の講習受講

貨物軽自動車安全管理者が受講すべき講習は2種類あります。

| 講習名 | 対象 | 受講タイミング | 所要時間 |

|---|---|---|---|

| 安全管理者講習 | 新たに選任される人 | 選任前 | 5時間以上 |

| 安全管理者定期講習 | すでに選任されている人 | 2年ごと | 2時間以上 |

選任前に貨物軽自動車安全管理者講習を受講しなければなりません。

選任後は、2年ごとに貨物軽自動車安全管理者定期講習を受講しなければなりません。

貨物軽自動車安全管理者講習については、こちらで詳しく説明しています。

> 貨物軽自動車安全管理者が受講すべき安全管理者講習とは

2. 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出

営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任しなければなりません。

「貨物軽自動車安全管理者」の選任時には、法令で定められた事項について、運輸支局等を通じて国土交通大臣に届出しなければなりません。

貨物軽自動車安全管理者の選任・届出については、こちらで詳しく説明しています。

> 貨物軽自動車安全管理者の選任と届出について

3. 特定の運転者への指導・監督及び適性診断の受診

特定の運転者に対して特別な指導等を実施しなければなりません。

さらに、適性診断を受診させなければなりません。

特定の運転者とは、「事故惹起運転者」、「初任運転者」、「高齢運転者」をいいます。

特定の運転者に対して特別な指導については、こちらで詳しく説明しています。

> 貨物軽運送業における特定の運転者への指導とは

4. 業務記録の作成・保存

貨物軽自動車運送事業者は、運転者ごとに法令で定められた項目について業務記録を作成し、1年間保存しなければなりません。

5. 事故記録の作成・保存

事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。

6. 国土交通大臣への事故報告

死傷者を生じた事故等、一定規模以上の事故について、運輸支局等を通じて国土交通大臣へ報告しなければなりません。