- 運行管理者試験過去問題 令和5年度CBT試験【貨物】

- 第1問【貨物自動車運送事業法関係】

- 第2問【貨物自動車運送事業法関係】

- 第3問【貨物自動車運送事業法関係】

- 第4問【貨物自動車運送事業法関係】

- 第5問【貨物自動車運送事業法関係】

- 第6問【貨物自動車運送事業法関係】

- 第7問【貨物自動車運送事業法関係】

- 第8問【貨物自動車運送事業法関係】

- 第9問【道路運送車両法関係】

- 第10問【道路運送車両法関係】

- 第11問【道路運送車両法関係】

- 第12問【道路運送車両法関係】

- 第13問【道路運送車両法関係】

- 第14問【道路交通法関係】

- 第15問【道路交通法関係】

- 第16問【道路交通法関係】

- 第17問【道路交通法関係】

- 第18問【労働基準法関係】

- 第19問【労働基準法関係】

- 第20問【労働基準法関係】

- 第21問【労働基準法関係】

- 第22問【労働基準法関係】

- 第23問【労働基準法関係】

- 第24問【実務上の知識及び能力】

- 第25問【実務上の知識及び能力】

- 第26問【実務上の知識及び能力】

- 第27問【実務上の知識及び能力】

- 第28問【実務上の知識及び能力】

- 第29問【実務上の知識及び能力】

- 第30問 【実務上の知識及び能力】

- 運行管理者試験に合格するには

運行管理者試験過去問題 令和5年度CBT試験【貨物】

2023年度(令和5年度)運行管理者試験(CBT試験)【貨物】の出題例と正答です。

(出典元:運行管理者試験センター)

問題に続けて正答を記載していますから、問題を解いて合っているかどうかをすぐに確認できます。

第1問【貨物自動車運送事業法関係】

貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償、無償に関わらず、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

2. 特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

3. 貨物自動車運送事業法は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

4. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を受けることができない。

第2問【貨物自動車運送事業法関係】

貨物自動車運送事業法等に規定する運行管理者等の義務及び選任についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選びなさい。

1.運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。

2.一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、法令で定める業務を行うため必要な[ A ]を与えなければならない。

3.一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う[ B ]に従わなければならない。

4.一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を[ C ]で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。

5.一の営業所において複数の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業者等は、それらの業務を統括する[ D ]を選任しなければならない。

A︓① 権限 ② 地位

B︓① 勧告 ② 指導

C︓① 20 ② 30

D︓① 安全管理者 ② 運行管理者

B:②

C:②

D:②

第3問【貨物自動車運送事業法関係】

次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者が行わなければならない業務として、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 乗務員等が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守すること。

2. 一般貨物自動車運送事業者により運転者として選任された者以外の者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。

3. 事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員等に対する適切な指導を行うこと。

4. 法令の規定により、運転者等ごとに運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くこと。

第4問【貨物自動車運送事業法関係】

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼についての法令等の定めに関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 貨物自動車運送事業者は、点呼に用いるアルコール検知器を常時有効に保持しなければならない。このため、確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと及び洗口液等アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものをスプレー等により口内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場合にアルコールを検知すること等により、定期的に故障の有無を確認しなければならない。

2. 運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも2分の1以上でなければならない。

3. 業務前の点呼においては、営業所に備えるアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認できる場合であっても、運転者の状態を目視等で確認しなければならない。

4. 運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに法令に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存すること。

第5問【貨物自動車運送事業法関係】

次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要するものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 事業用自動車が交差点に停車していた自家用貨物自動車に気づくのが遅れ、当該事業用自動車がこの自家用貨物自動車に追突し、さらに後続の自家用乗用自動車が当該事業用自動車に追突する事故となり、この事故により当該事業用自動車の運転者1人が重傷、追突された自家用貨物自動車の運転者1人及び後続の自家用乗用自動車に乗車していた4人が軽傷を負った。

2. 事業用自動車が高速自動車国道法に定める高速自動車国道において、路肩に停車中の車両に追突したため、後続車6台が衝突する多重事故が発生し、この事故により6人が重傷、4人が軽傷を負った。

3. 事業用自動車の運転者が、ハンドル操作を誤り道路のガードレールに接触する事故を起こし、軽傷を負った。事故処理を担当した警察官が当該運転者への事情聴取中に酒臭さを感じたため呼気検査を実施したところ、道路交通法の規定に違反する酒気帯び運転をしていたことが発覚した。

4. 事業用自動車が走行中、鉄道施設である高架橋の下を通過しようとしたところ、積載していた建設用機械の側部が橋脚に衝突し、当該橋脚を損傷させた。鉄道施設の安全確認作業の影響で、3時間にわたり本線において鉄道車両の運転を休止させた。

第6問【貨物自動車運送事業法関係】

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転の防止等についての法令等の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 事業者は、乗務員等が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備しなければならない。ただし、休憩・睡眠施設が設けられている場合であっても、施設・寝具等が、不潔な状態にある施設は、有効に利用することができる施設には該当しない。

2. 事業者は、乗務員等の生活状況を把握し、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

3. 運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の規定において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は、144時間を超えてはならない。

4. 事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

第7問【貨物自動車運送事業法関係】

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、事業者が国土交通省告示等に基づき運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない特別な指導に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 事業者が行う事故惹起運転者に対する特別な指導については、当該交通事故を引き起こした後再度事業用自動車に乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでない。

2. 事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導について、初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後3ヵ月以内に実施する。

3. 事業者は、軽傷者(法令で定める傷害を受けた者)を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こした運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受診させること。

4. 事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者を常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認すること。

第8問【貨物自動車運送事業法関係】

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の運行指示書による指示等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 事業者は、業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない業務を含む運行ごとに、「運行に際して注意を要する箇所の位置」等の所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者等に携行させなければならない。

2. 事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、「運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時」に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者等に対し電話その他の方法により、当該変更の内容について適切な指示を行わなければならない。この場合、当該運転者等が携行している運行指示書への当該変更内容の記載を省略させることができる。

3. 事業者は、運行指示書の作成を要しない運行の途中において、事業用自動車の運転者等に業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない業務を行わせることとなった場合には、当該業務以後の運行について、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者等に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。

4. 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。

第9問【道路運送車両法関係】

自動車の登録等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 登録を受けた自動車(自動車抵当法第2条ただし書きに規定する大型特殊自動車を除く。)の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

2. 登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

3. 登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

4. 臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を許可に係る行政庁に返納しなければならない。

第10問【道路運送車両法関係】

自動車の検査等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

2. 自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。

3. 自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

4. 自動車は、自動車検査証又は当該自動車検査証の写しを備え付け、かつ、検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

第11問【道路運送車両法関係】

道路運送車両法に定める自動車の点検整備等に関する次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選びなさい。

1. 自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、道路運送車両法の規定により定期点検整備を実施したときは、遅滞なく、点検の結果、整備の概要等所定事項を記載して、その記載の日から[ A ]間保存しなければならない。

2. 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ[ B ]をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

3. 大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から[ C ]以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。

4. 道路運送車両法第54条の2の規定による整備命令を受けた自動車の[ D ]は、当該命令を受けた日から15日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行った当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなければならない。

A︓① 1年 ② 2年

B︓① 整備 ② 検査

C︓① 15日 ② 30日

D︓① 所有者 ② 使用者

B:①

C:①

D:②

第12問【道路運送車両法関係】

道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速100キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。

2. 貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

3. 自動車(法令に規定する自動車を除く。)の後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。ただし、告示で定める構造の自動車にあっては、この限りでない。

4. 自動車に備える停止表示器材は、夜間200メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであることなど告示で定める基準に適合するものでなければならない。

第13問【道路運送車両法関係】

道路交通法に定める用語の定義等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 車両通行帯とは、車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

2. 中型自動車とは、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が7,500キログラム以上11,000キログラム未満のもの、最大積載量が4,500キログラム以上6,500キログラム未満のもの又は乗車定員が11人以上29人以下のものをいう。

3. 路側帯とは、歩行者及び自転車の通行の用に供するため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。

4. 進行妨害とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

第14問【道路交通法関係】

道路交通法に定める駐車を禁止する場所についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 車両は、道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

2. 車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

3. 車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

4. 車両は、都道府県公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域を除き、法令の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。

第15問【道路交通法関係】

道路交通法に定める横断歩行者等の保護のための通行方法についての次の文中、A、B、Cに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選びなさい。

1.車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で[ A ]しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で[ B ]、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2.車両等は、横断歩道(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、[ C ]しなければならない。

A︓① 停止することができるような速度で進行 ② 徐行又は一時停止を

B︓① 徐行し ② 一時停止し

C︓① 安全な速度で進行 ② その前方に出る前に一時停止

B:②

C:②

第16問【道路交通法関係】

次に掲げる標識に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

1. 車両総重量が9,800キログラムで最大積載量が5,500キログラムの特定中型自動車(専ら人を運搬する構造のもの以外のもの)は通行してはならない。

|

「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に定める様式 文字及び記号を青色、斜めの帯及び枠を赤色、縁及び地を白色とする。 |

2. 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、8時から20時までの間は、停車し、又は駐車してはならない。

|

「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に定める様式 斜めの帯及び枠を赤色、文字及び縁を白色、地を青色とする。 |

3. 図の標識は、この先の道路の幅員が狭くなることを表している。

|

「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に定める様式 縁線、文字及び記号を黒色、縁及び地を黄色とする。 |

4. 車両は横断(道路外の施設又は場所に出入りするための左折を伴う横断を除く。)することができない。

|

「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に定める様式 文字及び記号を青色、斜めの帯及び枠を赤色、縁及び地を白色とする。 |

第17問【道路交通法関係】

道路交通法に定める運転者の遵守事項等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、道路運送車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければならない。

2. 自動車の運転者は、故障その他の理由により高速自動車国道等の本線車道等において当該自動車を運転することができなくなったときは、道路交通法施行令で定めるところにより、夜間以外の時間にあっても当該自動車が停止している場所がトンネルの中その他視界が100メートル以下である場所の場合は、夜間用停止表示器材を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。

3. 運転免許(仮運転免許を除く。)を受けた者が自動車等の運転に関し、当該自動車等の交通による人の死傷があった場合において、道路交通法第72条第1項前段の規定(交通事故があったときは、直ちに自動車等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。)に違反したときは、その者が当該違反をしたときにおけるその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会は、その者の運転免許を取り消すことができる。

4. 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

第18問【労働基準法関係】

労働基準法(以下「法」という。)の定めに関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の80以上の手当を支払わなければならない。

2. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。

3. 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

4. 法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えて引き続き使用されない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」、「1ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しない。

第19問【労働基準法関係】

労働基準法(以下「法」という。)の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。ただし、別に法令等で定める場合は、この限りではない。

2. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

3. 使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の3割以上6割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

4. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

第20問【労働基準法関係】

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間等に関する次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選びなさい。

1. 使用者は、トラック運転者に労働基準法(以下「法」という。)第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について[ A ]を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準告示第4条第1項に定める拘束時間及び[ B ]の限度を超えないものとする。

2. 労使当事者は、法第36条第1項の協定(時間外労働協定(労働時間の延長に係るものに限る。))においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、[ C ]及び[ D ]以内の一定の期間とするものとする。

A︓① 1回 ② 2回

B︓① 連続運転時間 ② 最大拘束時間

C︓① 2週間 ② 4週間

D︓① 1ヵ月以上3ヵ月 ② 3ヵ月以上6ヵ月

B:②

C:①

D:①

第21問【労働基準法関係】

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間等の規定に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、トラック運転者を隔日勤務に就かせることができる。この場合、2暦日における拘束時間は、事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合を除き、21時間を超えてはならないものとし、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えなければならない。

2. 拘束時間とは、始業時間から終業時間までの時間で、休憩時間を除く労働時間の合計をいう。

3. 使用者は、トラック運転者の拘束時間については、1ヵ月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、329時間まで延長することができる。

4. 使用者は、業務の必要上、トラック運転者に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならないものとする。

第22問【労働基準法関係】

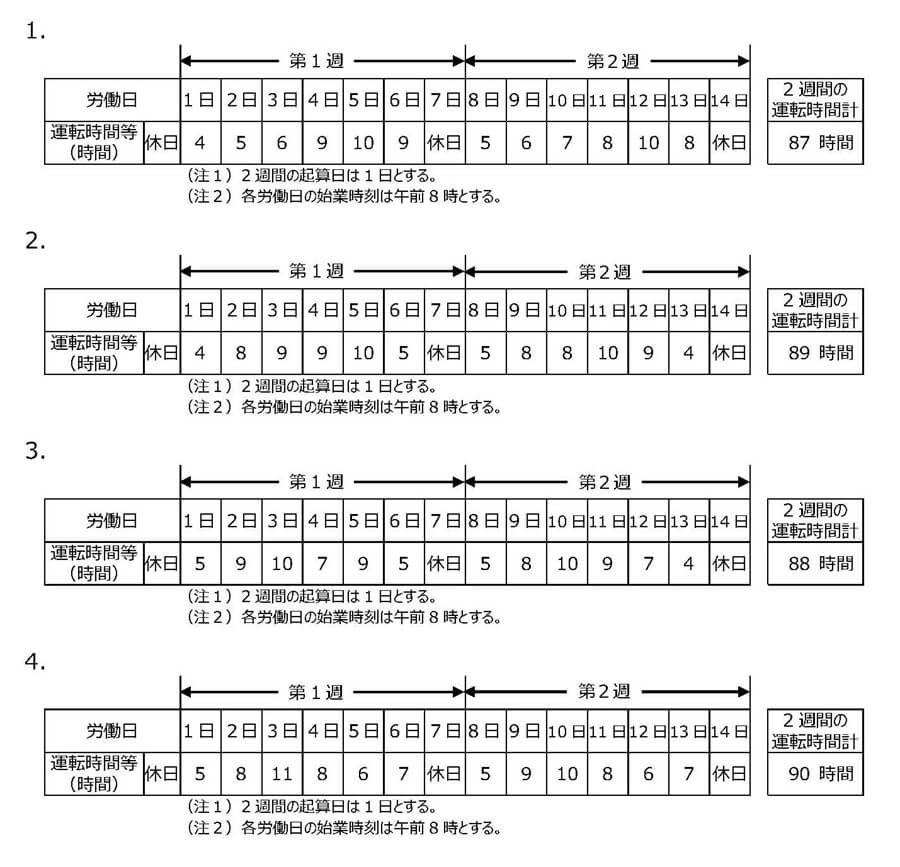

下表の1~4は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の2週間の運転時間の例を示したものであるが、このうち、すべての日を特定日とした2日を平均して1日当たりの運転時間及び2週間を平均し1週間当たりの運転時間がともに「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に適合するものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、下表に示された内容以外は考慮しないものとする。

第23問【労働基準法関係】

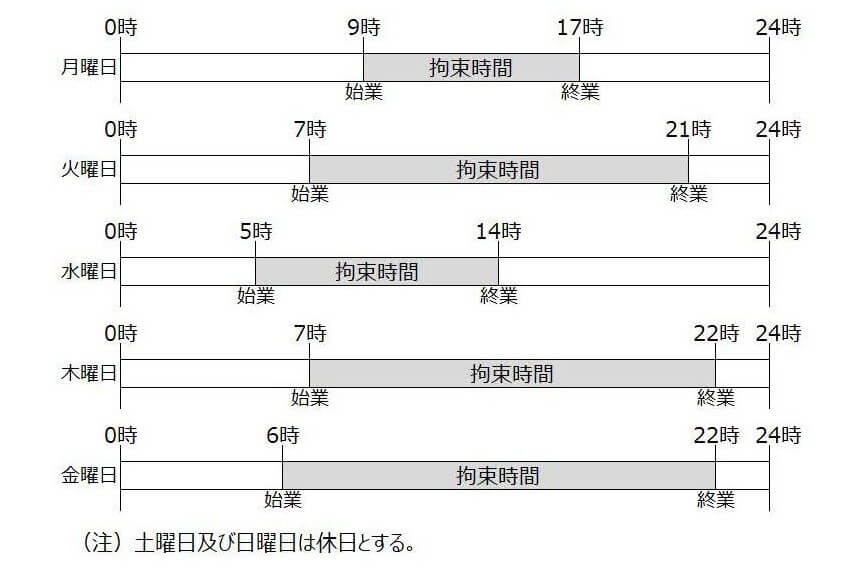

下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1週間の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)に定める拘束時間等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。ただし、すべて1人乗務の場合とする。なお、解答にあたっては、下図に示された内容及び各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 1日についての拘束時間が改善基準告示に定める最大拘束時間に違反する勤務がある。

2. 1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間についての回数は、改善基準告示に違反している。

3. 月曜日に始まる勤務の1日についての拘束時間は、この1週間の勤務の中で1日についての拘束時間が最も短い。

4. 勤務終了後の休息期間が改善基準告示に違反するものはない。

第24問【実務上の知識及び能力】

事業用自動車の運転者に対する点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 運行の業務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、身体に保有している酒気帯びの有無を確認するためのものであり、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためのものではない。

2. 運行管理者は、業務前及び業務後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で業務を開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行っている。

3. 通常は、運行管理者又は補助者による対面点呼が実施されているが、両者が休暇等で不在の時には、社内の運行管理体制に明記されていない事務員が代わりに点呼を行い、運行管理者にその内容を報告している。

4. 運行管理者が業務前の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に設置されているアルコール検知器が停電により全て使用できなかったことから、当該運行管理者は、運転者に携帯させるために営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。

第25問【実務上の知識及び能力】

運行管理者の役割等に関する次の記述のうち、適切なものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 事業者が、事業用自動車の定期点検を怠ったことが原因で重大事故を起こしたことにより、行政処分を受けることになった。この場合に、運行管理者は当該重大事故を含む運行管理業務上に一切問題がなくても、事業者に代わって事業用自動車の運行管理を行っていることから、運行管理者資格者証の返納を命じられる。

2. 運行管理者は、運行管理業務に精通し、確実に遂行しなければならない。そのためにも自動車輸送に関連する諸規制を理解し、実務知識を身につけると共に、日頃から運転者と積極的にコミュニケーションを図り、必要な場合にあっては運転者の声を自動車運送事業者に伝え、常に安全で明るい職場環境を築いていくことも重要な役割である。

3. 運行管理者は、運転者の指導教育を実施していく際、運転者一人ひとりの個性に応じた助言・指導(カウンセリング)を行うことも重要である。そのためには、日頃から運転者の性格や能力、事故歴のほか、場合によっては個人的な事情についても把握し、そして、これらに基づいて助言・指導を積み重ねることによって事故防止を図ることも重要な役割である。

4. 運行管理者は、事業者に代わって法令に定められた事業用自動車の運行の安全確保に関する業務を行い、交通事故を防止するという重要な役割を果たすことが求められていることから、運行管理者以外に複数の補助者を選任し運行管理業務に当たらせ、運行管理者は運行管理に関し、これらの補助者の指導・監督のみを行っている。

第26問【実務上の知識及び能力】

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が行う事業用自動車の運転者の健康管理に関する次の記述のうち、適切なものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 事業者は、深夜業(22時~5時)を含む業務に常時従事する運転者に対し、法令に定める定期健康診断を6ヵ月以内ごとに1回、必ず、定期的に受診させるようにしている。

2. 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、大きないびきや昼間の強い眠気など容易に自覚症状を感じやすいので、事業者は、自覚症状を感じていると自己申告をした運転者に限定して、SASスクリーニング検査を実施している。

3. トラック運転者は、単独で判断する、連続作業をする、とっさの対応が必要、同じ姿勢で何時間も過ごすなどから、心身の状態が運行に及ぼす影響は大きく、健康な状態を保持することが必要不可欠である。このため、事業者は、運転者が運転中に体調の異常を感じたときには、運行継続の可否を自らの判断で行うよう指導している。

4. 運転者が脳検診において、異常所見の疑いが認められたため、当該運転者に脳検診を再受診させたところ、医師から診断結果に基づき、乗務時間を減らすなど、乗務の際の配慮が必要であるとの意見があった。このため、事業者は、医師からの意見等を勘案し、当該運転者について、乗務時間の短縮、夜間乗務の回数の削減等の就業上の措置を決定している。

第27問【実務上の知識及び能力】

交通事故防止対策に関する次の記述のうち、適切なものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 交通事故は、そのほとんどが運転者等のヒューマンエラーにより発生するものである。したがって、事故惹起運転者の社内処分を行うことが、交通事故の再発を未然に防止するには最も有効である。そのため、発生した事故の要因の調査・分析を行うことなく、事故惹起運転者及び運行管理者に対する特別講習を確実に受講させる等、ヒューマンエラーの再発防止を中心とした対策に努めるべきである。

2. ドライブレコーダーは、事故時の映像だけでなく、運転者のブレーキ操作やハンドル操作などの運転状況を記録し、解析することにより運転のクセ等を読み取ることができるものがあり、運行管理者が行う運転者の安全運転の指導に活用されている。

3. いわゆる「ヒヤリ・ハット体験」とは、運転者が運転中に他の自動車等と衝突又は接触するおそれなどがあったと認識した状態をいい、1件の重大な事故(死亡・重傷事故等)が発生する背景には多くのヒヤリ・ハットがあるとされており、このヒヤリ・ハット体験情報を収集・活用していくことは、交通事故防止対策に有効な手段となっている。

4. 適性診断は、運転者の運転能力、運転態度及び性格等を客観的に把握し、運転の適性を判定することにより、運転に適さない者を運転者として選任しないようにするためのものであり、ヒューマンエラーによる交通事故の発生を未然に防止するための有効な手段となっている。

第28問【実務上の知識及び能力】

自動車の運転等に関する次の記述のA、B、Cに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選びなさい。

1. 自動車がカーブを走行するとき、自動車の重量及びカーブの半径が同じ条件の場合に、速度を2分の1に落として走行すると遠心力の大きさは[ A ] になる。

2. フット・ブレーキを使い過ぎると、ブレーキ・ドラムやブレーキ・ライニングなどが摩擦のため過熱してその熱がブレーキ液に伝わり、液内に気泡が発生することによりブレーキが正常に作用しなくなり制動力が低下することを[ B ]という。

3. 雨の降りはじめに、路面の油や土砂などの微粒子が雨と混じって滑りやすい膜を形成するため、タイヤと路面との摩擦係数が低下し急ブレーキをかけたときなどにスリップすることを[ C ]という。

A︓① 4分の1 ② 2分の1

B︓① フェード現象 ② べーパー・ロック現象

C︓① ウェット・スキッド現象 ② クリープ現象

B:②

C:①

第29問【実務上の知識及び能力】

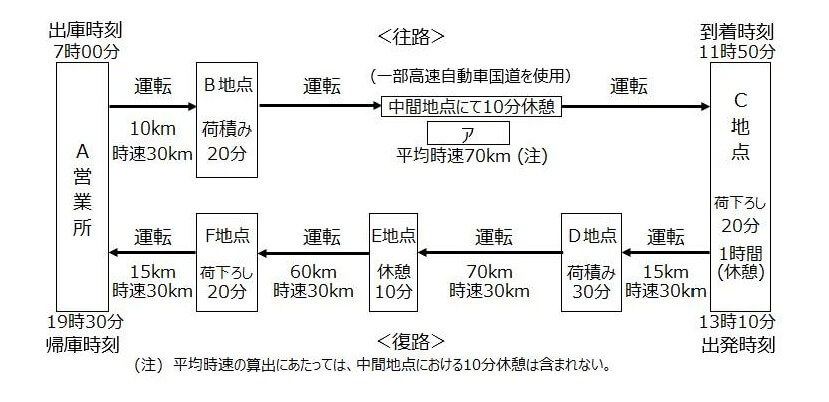

荷主から貨物自動車運送事業者に対し、往路と復路において、それぞれ荷積みと荷下ろしを行うよう運送の依頼があった。これを受けて運行管理者は下の図に示す運行計画を立てた。この運行に関する次の 1~3 の記述について、解答しなさい。なお、解答にあたっては、<運行計画>及び各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

<運行計画> B 地点から、重量が 5,500 キログラムの荷物を C 地点に運び、その後、戻りの便にて、 D 地点から 5,250 キログラムの荷物をF地点に運ぶ行程とする。当該運行は、最大積載量 6,250 キログラムの貨物自動車を使用し、運転者 1 人乗務とする。

1. 当該運行においてA営業所を7時00分に出庫し、C地点に11時50分に到着するとした場合、B地点とC地点の距離[ ア ]は何キロメートルになるか、次の①~③の中から正しいものを1つ選びなさい。

① 280キロメートル

② 294キロメートル

③ 315キロメートル

2. 当該運転者は前日の運転時間が8時間40分であり、また、翌日の運転時間を8時間40分とした場合、当日を特定の日とした場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)に違反しているか否について、正しいものを1つ選びなさい。

① 違反していない

② 違反している

3. 当日の全運行において、連続運転時間は「改善基準告示」に、違反しているか否かについて、正しいものを1つ選びなさい。

① 違反していない

② 違反している

2:②

3:②

第30問 【実務上の知識及び能力】

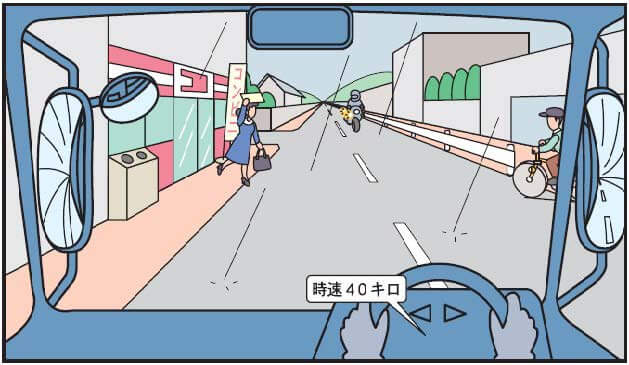

運行管理者が運転者に対し実施する危険予知訓練に関し、下図の交通場面の状況において考えられる<運転者が予知すべき危険要因>とそれに対応する<運行管理者による指導事項>として、最もふさわしいものを<選択肢の組み合わせ>1~8の中から3つ選びなさい。なお、解答にあたっては、【交通場面の状況等】に記載されている事項及び下図の状況以外は考慮しないものとする。

【交通場面の状況等】

・雨が降り始めた片側1車線の道路を走行している。

・対向自動二輪車が右折の合図を出している。

・歩行者と自転車が前方に見えている。

<運転者が予知すべき危険要因>

①右折の合図を出している自動二輪車が右折をしてくると衝突する危険がある。

②左折する時に自転車に気づくのが遅れると衝突する危険がある。

③道路の左側にいる歩行者が、雨が降り始めたので早く行こうと道路を横断してくるとはねる危険がある。

④急停止すると後続車に追突される危険がある。

⑤雨が降り始めたので、道路右側にいる自転車があわてて道路を横断してくると衝突する危険がある。

<運行管理者による指導事項>

ア雨天時は、視界が悪くなり見にくくなるため、ヘッドライトを点灯させること。

イ雨の降り始めは路面が滑りやすく停止距離が長くなるため、速度を落とし、対向車線の他車の動向に注意して走行すること。

ウ雨の降り始めは傘を持たない歩行者が、早く行こうとして安全を確認しないまま道路を横断してくることがあるので、いつでも停止できる速度に落として進行すること。

エ歩行者の動きに気をとられることで、自転車を見落とすおそれがあるので、左右の動向に注意して進行すること。

オ雨が降り始めたら速度を落とし、先行車と十分に車間距離をとって進行すること。

<選択肢の組み合わせ>

1. ①-イ

2. ②-ウ

3. ③-オ

4. ④-エ

5. ⑤-ア

6. ③-ウ

7. ④-ア

8. ⑤-エ

運行管理者試験に合格するには

運行管理者試験は年々難易度がアップしてきています。合格点を取るには、しっかりと勉強する必要があります。一夜漬けの勉強で合格することは難しいと言えます。

ですが、めちゃくちゃ難しいというわけでもありません。独学でも十分合格することはできます。

こちら(↓)のページでは、運行管理者試験に合格するための勉強方法やテキスト&問題集について、私自身の経験を踏まえてお伝えしています。よろしければ、ご参考にしてください。

⇒ 『運行管理者試験に合格するための勉強方法』